津軽鉄道沿線の旅レポート その3。からの続きです。

【前回までの旅のあらすじ】

ストーブ列車に乗り、スルメと日本酒と人情に酔う。

のち、十三湖の旨みたっぷり寒しじみに舌鼓!

中泊町にて、冬アスパラの収穫体験。

「津軽鉄道沿線食の旅

ストーブ列車で行く 冬の美味しい体験ツアー」

お待たせしました。いよいよ旅もクライマックスです。

アスパラ収穫のあと、30分ほど中里観光バスに揺られて、

再び五所川原市へ。「立佞武多の館」に到着!

外から見ても、一際目立つ建物。

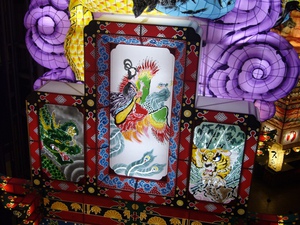

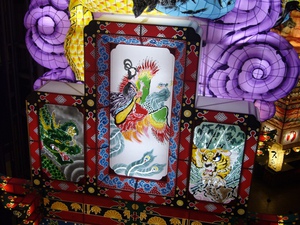

この中には、夏お祭りで使用する「立佞武多(たちねぷた)」が

そのまま収納されています。

エントランスに入ると、いきなりミニサイズの立佞武多がお出迎え。

入ってすぐにご案内されたのが、「つくね芋」の試食でした。

これも特産品の一つ。長芋の5倍(!)も粘りがあるので、

成分的にも健康に良く、食欲が無いときでも、つるるんと入ってしまう美味しさ。

(ここまでの道中、食べまくりだったのに、ペロリと完食したのが証拠です)

お味は、というと。粘りの凄さはもちろんのこと、お芋自体の甘みが、ものスゴイ!

口当たりが、こっくりしていて美味!おかわりした人もいました。

横に添えられた漬物

「つくね芋と人参の味噌ヨーグルト漬」も、やさしい味わいでした。

つくね芋は、こんな形。その場で1個200円で販売されました。

男性の拳よりも3まわり増ぐらいの、ゴロン!とした丸いお芋なのです。

重たいのを承知で、何個も買い込んでいた方もいました。

後でお土産として貰った方は、さぞ喜んだことでしょうね!

そのくらい、存在感があり、ズッシリ手ごたえがあります。

続いて、お待ちかね

お腹が落ち着いた頃に、館内の見学がスタート。

「写真OK」だったので、遠慮なく、たくさん写しちゃいました。

とにかく、見上げるほどの大きさ。

この迫力!デカーイ!およそ23メートルあります。(6階建てのビルに相当)

見えるかな?上記の写真の、左側に小さく人が映っています。

これで立佞武多の大きさが、なんとなくわかっていただけるかと思います。

ここで、津軽鉄道 営業グループリーダーの菊池さんお話してくれた

「歴史の上で、一度廃れた立佞武多が、なぜ復活できたのか?」という話。

五所川原は豪商が多かった土地で、豪華絢爛な立佞武多が作られた、

というのはレポートその2。で少し紹介しました。

もっとも繁栄していたのは明治時代のこと。

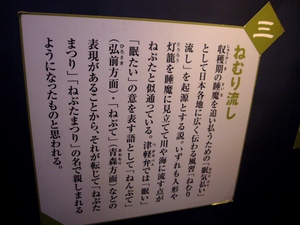

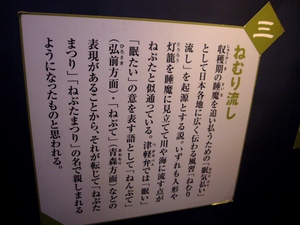

(上の表示には「ねぶた・ねぷた」の語源説が書いてあります。

クリックすると画像拡大)

その後、なぜ廃れてしまったのか?

諸説あるようですが、バスの中で聞いた理由は「電線」。

街の発展とともに電気が普及。

電線のある道が通れなくなるので、

立佞武多はどんどん低く、小さくなっていきました。

もちろん、作るのにも膨大な費用がかかるので、

景気が悪くなるとともに、どんどん規模が縮小。

それで廃止に追い込まれた、というわけです。

(ちなみに現在でも、1台つくる費用は2400万円、とのこと!

リサイクル利用できる材料を上手く使って、

今は半額の1200万円程度に抑えられているそうです。)

そんな昔の記憶が忘れ去られた頃。

五所川原の人々の手によって、蘇ります。

1996年、当時の写真や図面が出てきて、

それを見た有志の方々が製作しようと団結しました。

もちろん、これだけ大きな物なので、作っているだけでも

周囲の方々がどんどん集まり、みんなの希望が膨らみました。

お祭りは大盛上がり。

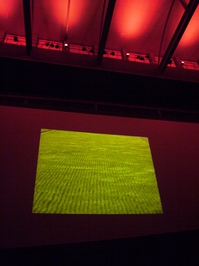

(上の写真、館内の上階には、シアターの見られるスペースがあります)

マスコミや口コミが広がることによって

全国的にも有名なお祭りになり、完全復活した、というのが

この五所川原の「立佞武多」なのだそうです。

(送り絵という、立佞武多が去った時に見られる、後ろ側の画。)

お祭りには、3台が必ず出ます。

1年につき1台、新しいものを製作。

つまり、1台の任期は3年、ということですね。

昔は、竹の枠を組んで和紙をはり、光はロウソクの炎、という形だった立佞武多も

今は、針金と丈夫な和紙、電球の光で組み立てています。

他の地域に見せたい、という時もバラせて

持っていけるような仕組みになっています。

今、製作所には、若い方や女性の職人さんもいて

立佞武多の未来はしっかりと守られております。

で。

「こんなに大きなもの、どこでどうやって作るの?」と思っちゃいますが。

その製作現場も館内で見学できるようになっています。

見てみたい?

では「続き」以降にレポートしまーす。